Aus: Gasser 2008

Im Studium absolviert ihr eine Lehrveranstaltung, in der ihr euch mit kognitiver Psychologie und Neuropsychologie befasst, dabei geht es um den Erwerb von Grundlagenwissen über die Entwicklungsprozesse von Kindern. Die Neurowissenschaften sind wesentlich in der Psychologie und der Medizin verortet, hier findet sich der überwiegende Teil der wissenschaftlichen Publikationen. Dennoch ist das Thema vielfältig und komplex und die Wissensbestände der neuen Richtungen Neurophilosophie sowie der Neurodidaktik sind für Pädagog*innen ebenso irrelevant wie ihre Teilgebiete, z.B. die Diskussion über Neurodiversität, die pädagogische Arbeit mit von Autismus betroffenen Kindern, die Pädagogik der Achtsamkeit, die Traumapädagogik, u.a.. Zudem kann es hilfreich sein, wenn psychologische und medizinische Sichtweisen um die Perspektive durch die Kindheitspädagogik erweitert werden.

Im folgenden möchte ich spotlightmäßig einige Themen aus der Vielzahl aufgreifen und beleuchten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf pädagogischen Aspekten.

Konstruktivismus und Neurodidaktik

Anknüpfend an euer bereits vorhandenes Wissen können wir die Theoretiker*innen des Konstruktivismus als philosophische und theoretische Vorläufer der Neurowissenschaften verstehen. Obwohl es noch wenig Möglichkeiten zur Untersuchung der Gehirne gegeben hat, hatten Konstruktivist*innen bereits erkannt, das die Gehirne der Menschen sehr unterschiedlich und begrenzt beherrschbar funktionieren. Erinnern wir uns an den Satz von Maturana und Varela: „Was braucht es, um ein Gehirn zu verstehen? Ein Gehirn“. Dies zeigt das Dilemma, in dem die Untersuchung der Gehirne steckt, denn diese ist auch immer in ihren Resultaten eine Konstruktion der menschlichen Forscher*innengehirne. Den Beitrag des Konstruktivismus zum Lernen habe ich im Blogartikel Konstruktivismus beschrieben, eure PBL-Aufgabe soll konstruktivistisches Lernen erfahrbar machen. Dazu gehört die Reflexion der Lernprozesse. Die Reflexion der Lernprozesse ist deswegen bedeutsam, weil wir beim Reflektieren aus dem Prozess der Tätigkeit heraustreten und auf den Prozess des Tätig-Seins schauen. Das bedeutet neurokognitiv betrachtet, unterschiedliche Regionen des Gehirns, nämlich die Bereiche, die für praktische Tätigkeiten und die Bereiche, die für das Nachdenken gebraucht werden, werden alle aktiviert und neu miteinander verknüpft. Damit ist die Gefahr der Reproduktion von möglicherweise falschen Handlungen reduziert, auf der anderen Seite können hilfreiche Handlungen verbessert werden und es wird umso klarer, warum diese hilfreich überhaupt sind. Der Artikel von Ulrich Herrmann mit dem Titel “Gehirnforschung und die Pädagogik des Lehrens und Lernens: Auf dem Weg zu einer ‘Neurodidaktik’?” behandelt die Verbindung zwischen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und der Pädagogik. Auch Herrmann argumentiert, dass viele der Einsichten, die bereits von klassischen Pädagogen formuliert wurden, durch moderne neurobiologische Forschung nun untersucht werden können und teilweise bestätigt werden. Dazu gehören die Erkenntnisse: Lernen ist ein aktiver Prozess. Es geschieht nicht durch das Eintrichtern von Informationen, sondern durch aktives Nachahmen und eigenständiges Denken. Die Pädagoginnen haben daraus folgernd die Aufgabe Schüler*innen dazu anregen, ihre eigenen Gedanken zu entwickeln und auszudrücken, eigenständig zu forschen. Das Gehirn organisiert und bewertet Informationen selbst. Es entscheidet autonom darüber, was erinnert oder vergessen wird. Diesen Prozess können wir beeinflussen, aber nicht vollständig steuern. Kinder lernen ihre Muttersprache implizit, ohne die grammatikalischen Regeln explizit zu erlernen. Kinder haben, wenn sie nicht daran gehindert werden, eine je nach Kind spezifische Neugier aktiv zu lernen und zu erkunden. Dabei können sie von Pädagogi*nnen in diesen jeweils individuellen Interessen motiviert und begleitet werden. Pädagogisch-didaktische Anstöße sind notwendig, um die Lernbereitschaft zu fördern. Stress und Angst, wie sie oft in schulischen Kontexten vorkommen, können die Lernmotivation erheblich beeinträchtigen. Im Gehirn wird dann Lernen mit Angst verknüpft und in Lernsituationen wird diese Angst mit abgerufen. Die Schaffung von Lernumgebungen, die das Gehirn herausfordern könnte am besten in Zusammenarbeit von Pädagog*innen und Hirnforscher*innen erfolgen, neueste Erkenntnisse würden dann in die Gestaltung von Raumumgebungen einfließen. Eine solche Herangehensweise würde dann den Namen „Neurodidaktik“ verdienen. (Herrmann 2004)

Effekte von exzessiver und früher Mediennutzung auf das Gehirn

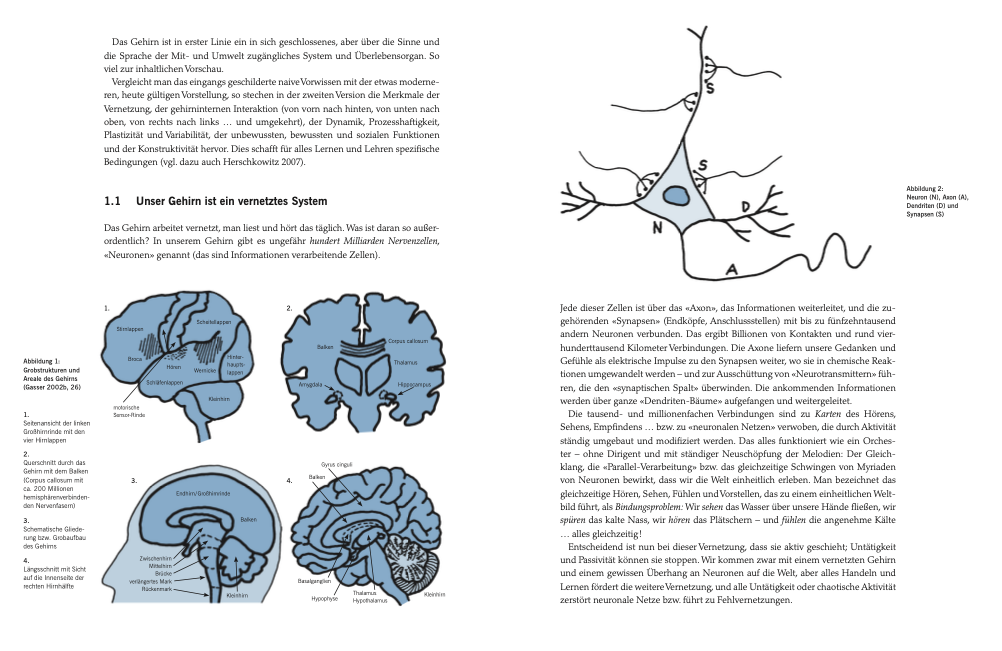

Für die Gesundheit und das Funktionieren des Gehirns ist Aktivität, das Feuern der Neuronen zwingende Voraussetzung. Permanentes passives Konsumieren kann zu einer Reduktion von gray matter führen, welches für die Neuroplastizität bedeutsam ist. Gehirne verändern sich durch die Interaktionen mit der Umwelt, umso zentraler wird die Frage, wie diese Interaktionen so gestaltet werden können, dass die Flexibilität der Gehirns erhalten bleibt und die Anforderungen der Umwelt bewältigt werden können. (Gasser 2008)

Die Folgen von exzessiver Mediennutzung unter Kindern und Jugendlichen haben bereits zur Abschaffung von Tablets und Verbannung von Handys aus Bildungskontexten geführt. Zugleich ist das bereits ein großes Thema der Kinder- und Jugendpsychologie. Es gibt z.B. ein Buch, welches Arbeitsblätter und Erläuterungen zur Verfügung stellt, mit dem Eltern und Kinder die Mediennutzung reflektieren und Wege zur Veränderung finden können.(Felnhofer et al. 2020) Offenbar hat eine übermäßige Technikbegeisterung der Erwachsenen dazu geführt, das nun eine Situation entstanden ist, in der Kinder und Jugendliche tatsächlichen Schaden nehmen. Vielleicht könnte man das mit dem Thema Klimaschutz und Umweltschutz und seine Folgen vergleichen. Erwachsene Personen haben vorrangig an ihren eigenen Vorteil gedacht und von diesem haben sie auch angenommen, dass er zum Guten der Kinder sei, zugleich sind dadurch Schäden verursacht worden, die gravierende Folgen für Kinder und Jugendliche haben. Eine Studierende hat vor kurzem angemerkt, dass es sich dabei um eine Form von Adultismus handelt.

Neurodiversität und Partizipation

Unter Neurodiversität verstehen wir heute die Anerkennung der Verschiedenheit aller Gehirne. In diesem Verständnis sind Veränderungen, Erkrankungen, vermeintliche Störungen des Gehirns Variationen davon, wie ein Gehirn funktionieren kann. Studierende mit neurokognitiven Beeinträchtigungen wie zum Beispiel ADHS oder spezifischen Lernsbeeinträchtigungen, wie z.B. Dyslexia oder Dyskalkulie sind mit etlichen Herausforderungen für das Studium konfrontiert. Inklusionsstrategien von Universitäten müssen rechtliche Rahmenbedingungen dafür bereit stellen sowie notwendige Unterstützung. Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) garantiert das Recht auf Bildung für Menschen mit Behinderungen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Studierende mit Behinderungen Anspruch auf Nachteilsausgleich, der in den jeweiligen Hochschulgesetzen verankert ist. Dies umfasst modifizierte Prüfungsmodalitäten, jedoch keine Anpassung der Lernziele. Der Nachteilsausgleich bezieht sich auf Anpassungen bei Prüfungsformen und -bedingungen, nicht jedoch auf die Lernziele. Eine klinische Diagnose ist Voraussetzung für den Nachteilsausgleich, was für viele Betroffene stigmatisierend sein kann. Dies zeigt, dass Neurodiversität nicht einfach akzeptiert wird, sondern gewissermaßen nachgewiesen werden muss. Kaufmann et al. (2022) skizzieren ein Rahmenmodell, das verschiedene Faktoren berücksichtigt, die die Partizipation von Studierenden mit Behinderungen beeinflussen und so möglich machen könnten, dass im Prozess nicht weiter diskriminiert wird. Die Erfassung neuropsychologischer Leistungsprofile und persönlicher Faktoren (z.B. Resilienz, Leistungsmotivation) könnten es möglich machen alternative Lehrkonzepte zu Entwicklung und neue Formen der Bewertung wie flexible Prüfungsmodalitäten und persönliche Leistungsbeurteilungen. Davon könnten alle Studierenden profitieren, wenn diese Konzepte verallgemeinert würden (Kaufmann et al. 2022). Die Frage, wie Stigmatisierungen verhindert werden können und gleichzeitig eine optimale auf das Individuum bezogene Förderung und Unterstützung möglich ist, bleibt im Zentrum einer Neurodiversitätsdebatte.

Schulte-Körne (2021) behandelt die Veränderungen in der Diagnostik und Klassifikation von Lese-, Rechtschreib- und Rechenstörungen durch die Einführung der ICD-11 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). In der ICD-10 wurden Lese-, Rechtschreib- und Rechenstörungen als schulische Entwicklungsstörungen klassifiziert, während sie in der ICD-11 als Lernstörungen innerhalb der Gruppe der „neurodevelopmental disorders“ zusammengefasst werden. Diese Gruppe umfasst auch andere “Störungen” wie ADHS, Depression und Autismus. Die ICD-11 ermöglicht erstmals die Klassifikation einer isolierten Lesestörung, die in der ICD-10 nicht klar definiert war. Der Begriff wurde erweitert und wird nun als „Störung des schriftsprachlichen Ausdrucks“ bezeichnet, was zusätzliche Bereiche wie Grammatik und Textproduktion umfasst. Die diagnostischen Kriterien beinhalten weiterhin das IQ-Diskrepanzkriterium, welches jedoch in der Praxis und durch Forschungsergebnisse als nicht valide kritisiert wird. Die ICD-11 definiert zentrale Kriterien für Lernstörungen, darunter erhebliche Einschränkungen beim Erlernen von Lese-, Rechtschreib- oder Rechenfähigkeiten, die nicht auf externe Faktoren zurückzuführen sind. Die Fortführung des IQ-Diskrepanzkriteriums und die unzureichende Evidenzbasis für die neuen Klassifikationen sind problematisch. Es wird darauf hingewiesen, dass die Änderungen nicht ausreichend durch Forschungsergebnisse oder klinische Praxis unterstützt sind. Es wird betont, dass es wichtig ist, die diagnostischen Verfahren zu überarbeiten und an die neuen Kriterien anzupassen.(Schulte-Körne 2021)

Zillner et al. (2022) untersuchen die Rolle von Telepräsenzsysteme, die eine schulische Teilhabe und soziale Integration von Kindern und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS) ermöglichen sollen. Kinder und Jugendliche, die an ZNS-Erkrankungen wie Tumoren oder Epilepsie leiden, müssen häufig längere Krankenhausaufenthalte oder Rehabilitationsmaßnahmen durchlaufen, was zu erheblichen Fehlzeiten in der Schule führt. Diese Abwesenheiten können zu sozialer Isolation, einem verminderten Zugehörigkeitsgefühl und negativen Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die schulischen Leistungen führen.

Telepräsenzsysteme werden als Technologien definiert, die es ermöglichen, in einem bestimmten Umfeld präsent zu sein, obwohl man physisch abwesend ist. Virtuelle Lernumgebungen bieten Zugang zu Unterrichtsinhalten und ermöglichen soziale Interaktionen über Videoverbindungen, ein Beispiel ist Bednet, das in Belgien verwendet wird. Telepräsenzroboter hingegen können von den Schüler*innen gesteuert werden und ermöglichen eine mobile Teilnahme am Unterricht. Ein Beispiel ist der Avatar AV1, der speziell für Kinder mit chronischen Krankheiten entwickelt wurde.

Die Verwendung dieser Systeme hat gezeigt, dass sie das Gefühl der sozialen Isolation verringern und das Wohlbefinden der betroffenen Kinder verbessern können. Schüler*innen berichten von einer verbesserten sozialen Interaktion mit Lehrer*innen und Mitschüler*innen, einem erhöhten Gefühl der Zugehörigkeit und einer gesteigerten Motivation für schulische Aktivitäten. (Zillner et al. 2022)

Die Beherrschung des Gehirns durch Achtsamkeit? Pädagogik der Achtsamkeit

Die Pädagogik der Achtsamkeit hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, sowohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch in der praktischen Bildung. Achtsamkeit, verstanden als die bewusste Wahrnehmung des gegenwärtigen Moments ohne Urteil, bietet nicht nur Ansätze zur Stressbewältigung, sondern auch zur Förderung emotionaler Intelligenz und sozialer Kompetenzen. Achtsamkeit hat ihre Wurzeln in östlichen Philosophien, insbesondere im Buddhismus, und wurde in den letzten Jahrzehnten in westlichen Kontexten, insbesondere in der Psychologie, adaptiert. Jon Kabat-Zinn, einer der Pioniere der Achtsamkeitsforschung, definiert Achtsamkeit als absichtslose Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt, frei von Bewertungen des Augenblick. Diese Praxis kann durch verschiedene Techniken wie Meditation, Atemübungen und Körperwahrnehmung gefördert werden.

Achtsamkeit in der Bildung

Die Integration von Achtsamkeit in den Bildungsbereich zielt darauf ab, das Wohlbefinden von Schüler*innen und Lehrer*innen zu fördern, die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen und die sozialen Beziehungen zu verbessern. Dies geschieht durch die Entwicklung von Fähigkeiten, die es den Lernenden ermöglichen, ihre Emotionen zu regulieren und Stress abzubauen.

Die Implementierung von Achtsamkeit in Schulen kann auf verschiedene Weisen erfolgen:

Achtsamkeitsbasierte Programme: Programme wie “Mindfulness-Based Stress Reduction” (MBSR) und “Mindfulness-Based Cognitive Therapy” (MBCT) bieten strukturierte Ansätze zur Achtsamkeitspraxis.

Integration in den Unterricht: Lehrkräfte können Achtsamkeitsübungen in den Unterricht integrieren, um den Schüler*innen zu helfen, sich besser zu konzentrieren und ihre Emotionen zu regulieren.

Schaffung eines achtsamen Schulklimas: Schulen können ein Umfeld fördern, das Achtsamkeit wertschätzt, indem sie beispielsweise regelmäßige Achtsamkeitspausen einführen und ein unterstützendes Miteinander kultivieren.

Methoden

- Atemübungen

Atemübungen sind eine der grundlegendsten Methoden der Achtsamkeit. Sie helfen den Lernenden, sich auf ihren Atem zu konzentrieren und den gegenwärtigen Moment bewusst wahrzunehmen. - Body Scan

Der Body Scan ist eine geführte Meditation, bei der die Aufmerksamkeit systematisch auf verschiedene Körperteile gerichtet wird. Diese Methode fördert das Körperbewusstsein und hilft, Spannungen zu erkennen und loszulassen. - Achtsame Bewegung

Achtsame Bewegung kombiniert körperliche Aktivität mit Achtsamkeit. Diese Methode kann durch Yoga, Tai Chi, Qi Gong oder einfache Dehnübungen umgesetzt werden. - Achtsame Pausen

Achtsame Pausen sind kurze Unterbrechungen im Unterricht, in denen die Lernenden angeleitet werden, innezuhalten und bewusst den Moment zu erleben. - Achtsames Zuhören

Achtsames Zuhören fördert die Fähigkeit, anderen aufmerksam, ohne Unterbrechung und ohne Vorurteile zuzuhören. Diese Methode stärkt die sozialen Kompetenzen und das Verständnis untereinander.

Forschungsergebnisse zur Durchführung von Achtsamkeitstrainings

Zahlreiche Studien belegen positive Effekte von Achtsamkeit auf das Lernen und das Wohlbefinden von Schüler*innen. Schüler*innen, die an Achtsamkeitsprogrammen teilnahmen, berichteten von weniger Angstzuständen und einer besseren Fähigkeit, mit Stress umzugehen. Meiklejohn et al. (2012) untersuchen ein Achtsamkeitsprogramm für Lehrkräfte und Schüler*innen an einer Grundschule.Die Ergebnisse zeigeen, dass sowohl Lehrkräfte als auch Schüler*innen von der Achtsamkeitspraxis profitierten. Lehrkräfte berichteten von weniger Stress und einer verbesserten Klassendynamik. Schüler*innen, die an dem Programm teilnahmen, zeigten eine erhöhte Selbstregulation und verbesserten ihre akademischen Leistungen. Die Studie hebt hervor, dass Achtsamkeit nicht nur für die Schüler*innen von Vorteil ist, sondern auch die Lehrkräfte unterstützt, was zu einem insgesamt positiven Schulklima führt. Die Studie von Flook et al. (2010) untersucht die Auswirkungen eines Achtsamkeitsprogramms auf die psychische Gesundheit von Grundschulkindern. Die Ergebnisse zeigen signifikante Reduktionen von Angst und Stress sowie Verbesserungen in der emotionalen Regulation und der sozialen Interaktion. Die Lehrer*innen berichten von einer positiven Veränderung im Verhalten der Schüler untereinander.

Die Studie von Diamond (2023) hat die Auswirkungen eines Achtsamkeitsprogramms – basierend auf dem Einsatz von Literatur und Meditationsübungen – auf Grundschüler*innen nach der COVID-19-Pandemie zum Gegenstand. Die Ergebnisse zeigen, dass Schüler*innen, die Schüler*innen durch die Teilnahme weniger Ängste zeigen und die emotionale und kognitive Regulationsfähigkeit sich verbessert.

Die aktuellen Studien belegen die positiven Effekte von Achtsamkeitstrainings in der Pädagogik und zeigen, dass solche Programme sowohl das individuelle Wohlbefinden der Lernenden als auch die Interaktionsqualität sowie die Lehrer*innenzufriedenheit verbessern können. Wie nachhaltig die Programme sind, bleibt für mich nach wie vor nicht geklärt. Meine Vermutung hierzu ist, dass die Praxen kontinuierlich und immer wieder erneut durchgeführt werden müssen, um aktiv zu bleiben, denn Selbstregulationsfähigkeiten können auch wieder verlernt oder vergessen werden. Mittlerweile gibt es tausende von Studien zum Thema Mindfulness und Achtsamkeit. Die Integration von Achtsamkeit in den schulischen Alltag ist dennoch in Deutschland sehr wenig verbreitet. Möglicherweise liegt das an einer unzureichenden Integration der Methoden und Theorie in die Ausbildungen von Pädagog*innen.

Literaturverzeichnis

Diamond, K. (2024): Mindfulness as an Intervention for Self‑Regulation and School

Reintegration in a Trauma‑Informed Primary School Post COVID‑19. Mindfulness 15:2023–2037. https://doi.org/10.1007/s12671-024-02408-4.

Felnhofer, A., Kothgassner, O. D. und Galliez, S. (2020): Therapie-Tools. Problematische Mediennutzung im Kindes- und Jugendalter, Beltz.

Flook, L., Smalley, S. Kitil, M., Galla, B., Kaiser-Greenland, S., Locke, J., Ishijima, E., Kasari, C. (2010): Effects of Mindful Awareness Practices on Executive Functions in Elementary School Children. Journal of Applied School Psychology. 26. 70-95.

Gasser, P. (2008): Neuropsychologische Grundlagen des Lehrens und Lernens. hep Verlag.

Herrmann, U. (2004): Gehirnforschung und die Pädagogik des Lehrens und Lernens: Auf dem Weg zu einer “Neurodidaktik”? – In: Zeitschrift für Pädagogik 50, 4, 471-474.

Kabat-Zinn, J. (1990). Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. Delacorte Press.

Kaufmann, L., Kucian, K., von Aster, M., Weiss, E.M., Schweiger-Wachsmuth, D., H. Christiansen H. (2022): Partizipation von Studierenden mit neurokognitiven Beeinträchtigungen am Beispiel von ADHS und spezifischen Lernstörungen. Zeitschrift für Neuropsychologie, vol. 33, no. 4, Dec, 213–225, doi: 10.1024/1016-264X/a000364.

Meiklejohn, J., Phillips, C., Freedman, M.L. et al. (2012):Integrating Mindfulness Training into K-12 Education: Fostering the Resilience of Teachers and Students. Mindfulness 3, 291–307 https://doi.org/10.1007/s12671-012-0094-5

Schulte-Körne, G. (2021): Verpasste Chancen: Die neuen diagnostischen Leitlinien zur Lese-, Rechtschreib- und Rechenstörung der ICD-11 Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 49(6):1-5. DOI:10.1024/1422-4917/a000791

Zenner, C., Herrnleben-Kurz, S., Walach, H. (2014). Mindfulness-based interventions in schools—a systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychology, 5, 603.